Coronados de gloria

El reciente estreno de Homo Argentum de Mariano Cohn y Gastón Duprat generó todo tipo de conversaciones. Sin embargo, su promoción se basó –en línea con el relato del gobierno nacional– en continuar estigmatizando al cine argentino y la importancia del funcionamiento del INCAA para el respaldo de la industria cinematográfica. Además de la caída de un 30% en la asistencia a las salas, durante el 2024 sólo cinco películas argentinas superaron las 50 mil entradas. Al mismo tiempo, los recortes sobre el INCAA repercutieron sobre la producción cinematográfica, reduciendo las oportunidades de realización y estreno.

[Cine argentino]

× Clara Chauvín

“El cine que le da la espalda a la gente no me gusta. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas” expresó Guillermo Francella. La declaración fue en vísperas del estreno de la comedia Homo Argentum, una película episódica integrada por 16 historias “donde se exploran las particularidades de la cultura argentina”, de acuerdo a la ficha técnica en IMDB. Sus directores, Mariano Cohn y Gastón Duprat, manifestaron: “En el cine argentino en general ha sido siempre muy funcional al poder de todas las épocas y de todos los colores. Y nosotros somos cineastas no alineados, digamos. Y no hay muchos”. Y además agregaron –en su costumbre de siempre remarcar que son políticamente incorrectos– que “hay como una conducta woke en el cine y en la televisión”.

Utilizaron el término woke casualmente de la misma forma que lo utiliza el presidente Javier Milei, quien reunió a su gabinete para ver la película, aunque Argentina sigue sumando muertes por fentanilo. A través de su cuenta en X, el mandatario se despachó con un posteo titulado “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke” en el que afirmaba que la película “deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”. También dijo: “les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”, aunque pocos días después se supo que la producción recibió un subsidio de 150 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2024.

Mientras tanto, el cine nacional sigue padeciendo la motosierra siniestra. Además de la caída de un 30% en la asistencia a las salas, durante el 2024 sólo cinco películas argentinas superaron las 50 mil entradas. Al mismo tiempo, los recortes sobre el INCAA repercutieron sobre la producción cinematográfica, reduciendo las oportunidades de realización y estreno. El actual presidente del INCAA, Carlos Pirovano –quien llegó a decir que no se reconoce “como un conocedor de cine”– también celebró el film de la dupla Cohn Duprat, aunque admitió que no la vio pero que sí vio muchos TikTok. “Cuando vos ves mucho TikTok, ves casi toda la película”, remarcó.

Dentro del relato de guerra que Milei fue construyendo contra el arte y la cultura, el cine nacional fue de los tantos espacios estigmatizado bajo la tozuda construcción del mito libertario Con la plata de nuestros impuestos y la comida de los niños de Chaco. Pero lo cierto es que –tal como lo establece la Ley 17.741– el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) del INCAA se nutre del 10% del precio de las entradas de cine, del 10% de los videogramas grabados y de parte de la recaudación del ENACOM. De esa manera, durante décadas el Estado respaldó la producción de películas argentinas, de la misma forma que lo hacen estados de muchos otros lugares del mundo (Estados Unidos, Canadá, Europa, por nombrar algunos). Una industria cinematográfica –como cualquier otra clase de industria– necesita del fomento público para poder sostenerse y seguir creciendo (Como así también su cuidado y preservación ya que una de las grandes pendientes del Estado nacional desde hace décadas es la creación de una Cinemateca Nacional, establecida en el artículo 55 de la Ley de Cine).

Ventana abierta al mundo

En el transcurrir de la historia del cine argentino –tan enorme como heterogénea– es posible encontrar muestras de sobra de toda la creatividad y potencial que ha sido aplaudido a nivel internacional, cuyos orígenes se remontan a comienzos del siglo XX con La Revolución de Mayo, dirigida por Mario Gallo, el primer largometraje argentino y en donde ya existía una voluntad por narrar nuestra historia y quienes somos. Poco tiempo después, en 1915, el siguiente paso de calidad de la industria cinematográfica fue con Nobleza gaucha de Ernesto Gunche, Eduardo Martínez de la Pera, Humberto Cairo, y basada en el Martín Fierro.

El cine argentino se puede analizar a través distintos períodos históricos, desde su Era Dorada inaugurada en la década del ‘30 con la llegada del cine sonoro, hasta la generación de 1960 donde emergieron nuevos cineastas dispuestos a crear un cine de autor más vanguardista, como lo fueron Fernando Birri y Rodolfo Kuhn. La censura y persecución a artistas durante la última dictadura cívico militar significó un gran freno para todo ese cine construido durante décadas (durante esos años se hicieron películas para ponderar las fuerzas armadas) y que logró levantarse nuevamente con el regreso de la democracia. La década de los ‘90 fue un nuevo período de renovación con la generación del Nuevo Cine Argentino, de la mano de directores como Martín Reijman y Pablo Trapero. Para los 2000 en adelante, la producción audiovisual tuvo un crecimiento sin freno y la presencia de films argentinos fue una constante en los principales festivales internacionales.

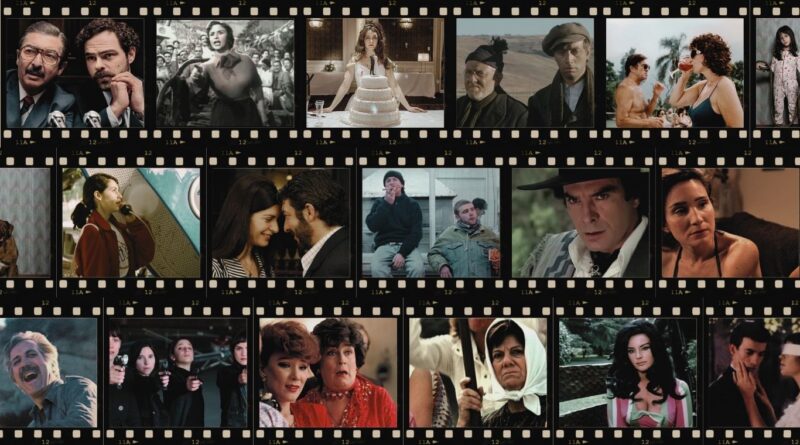

Pero también podemos observar el devenir histórico del cine nacional como un jardín de senderos que se bifurcan. Hay exitosos dramas ganadores del Oscar como La historia oficial (1985) de Luis Puenzo –el primero para Latinoamérica– y El secreto de sus ojos (2009) de Juan José Campanella, y también las películas de explotación de Emilio Veyra o los policiales que vino a producir el gran Roger Corman. Fue el cine erótico de Armando Bo y también un cine de autor disruptivo como el de Leonardo Favio que le dio voz a quienes habitaban los márgenes; es una gran súperproducción como Argentina 1985 (2022) de Santiago Mitre, hasta la experiencia única de 14 horas de La Flor (2018) de Mariano Llinás; es la sensibilidad provinciana de Lucrecia Martel, la Buenos Aires profunda de Pizza, Birra, Faso (1998) de Bruno Stagnaro e Israel Adrián Caetano y el terror rural de Demián Rugna.

El cine argentino es Silvia Prieto buscando a otras Silvias Pietro, es Isabel Sarli siendo la mujer más hermosa del mundo y Tita Merello cantando Se dice de mi; es la Tana Ferro bardeando a los de sagitario y Federico Luppi puteando mucho, muchísimo. Es el joven Leonardo Sbaraglia chapando a la anciana China Zorrilla, es Camila preguntando a Ladislao “¿Estás ahí?”, es Rodolfo Ranni siendo el más badass de la gran pantalla y es el primer plano de Hector Alterio mientras millonarios entonan For he’s a jolly good fellow. Son las biopics de Eva Perón, San Martín, Gilda y Tanguito; la sonrisa de Mercedes Morán, el acento porteño de Ricardo Darín, los ojos melancólicos de Daniel Hendler, tres empanadas, nueve reinas y una torta de cumpleaños con el nombre de René.

Es imposible resumir en este artículo la multidimensionalidad de géneros, estilos y formatos que hacen del cine argentino esa ventana abierta al mundo tan especial. Y toda esa potencia se vincula directamente a nuestra historia como un pueblo que ha sabido pelear muchas batallas. No existe una película argentina que le dé la espalda a la gente, para eso ya existe una política mezquina que día a día intenta destruir nuestro espíritu. Resistimos y nuestro cine supo resistir a la par. En cada película hay dedicación, empeño, laburo a pulmón, un amor absoluto por contar historias, por seguir creando y expandir la imaginación. No es sólo cine. Es cine argentino.

∆ {Curaduría por Equipo Circular}